Secretly tell on dance 〜ダンスに秘した想いをのせる

自分が影響を受けたダンスを省みると

「人と対峙して意志表現するが其れは秘し伝える表現」

そんなダンスに大きくインスパイアされています。

特に、緩やかに見えながらも、実はリズム取りが身体全体をロジカルに使うスタイルには やられています(笑)

そして37年踊り続けているとキレよりマロ味に惹かれていきます。

特に今回は表題を感じ得る舞踏、2つのダンスを紹介させて頂きます。

Capoeira Angola

カポエラ・アンゴーラ

1つ目は “Capoeira・Angola”

カポエラ・アンゴーラ

ポルトガルによってブラジルが植民地化されていた時代、奴隷として連れてこられたアフリカ民族が自分達を励まし、娯楽として密かに生み出したダンス、格闘技がカポエラと呼ばれ大きくは2つの流派 “ヘジォナウ” と “アンゴーラ” があります。

カポエラとの出会いは幼い頃に見た『空手バカ一代』梶原一騎氏の漫画です。(私らが幼い頃はプロレスを筆頭に空手やクンフーは良くTVや映画で目にしました)

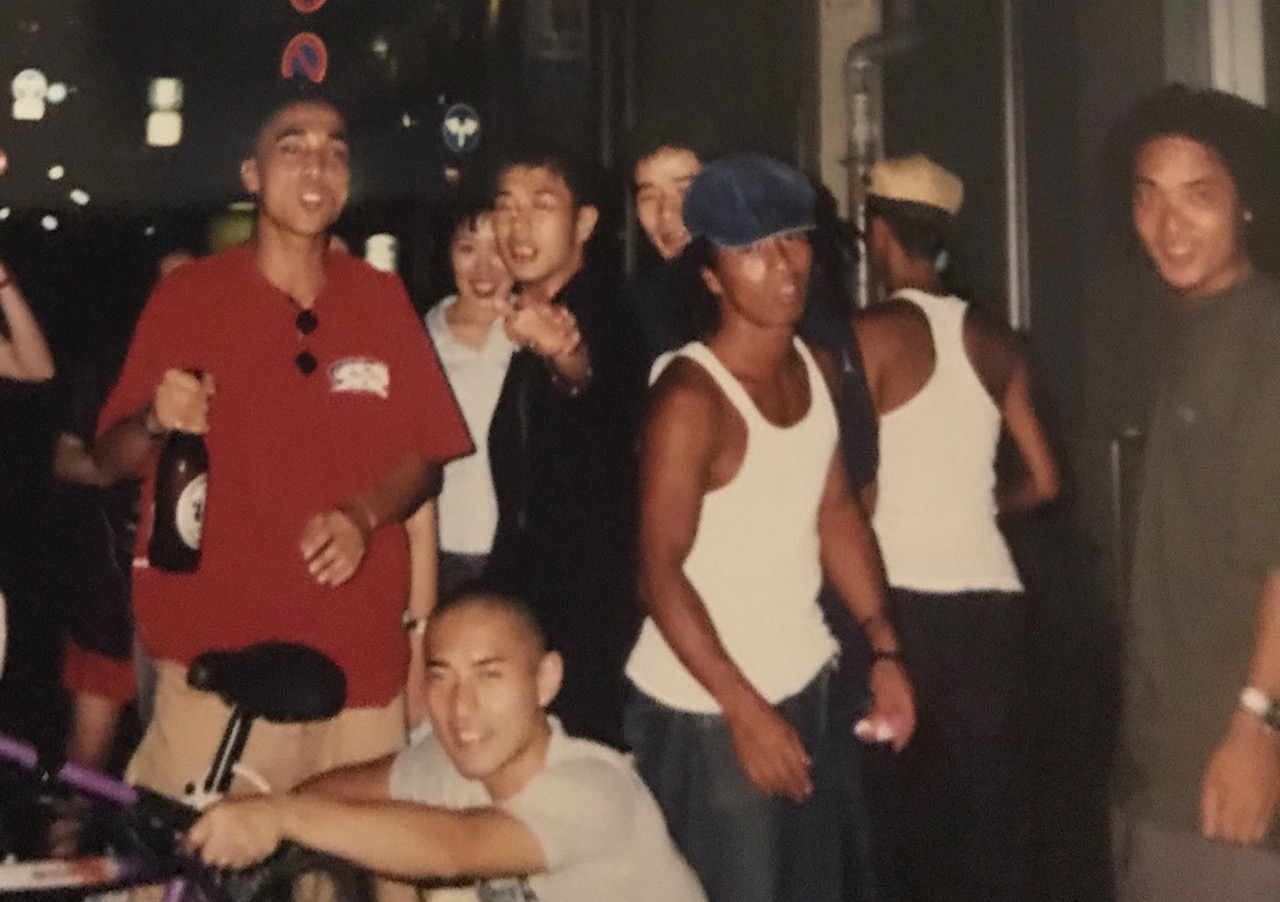

そこでカポエラ使いとの対決を観てその存在を知り、兎に角両手が使えない環境の元にうまれたので足技が多彩な格闘技という認識でした。其れから20代後半で東京に舞台等の仕事の拠点を変えた後輩ダンサーに東京で踊られている、ある踊りを紹介されます。

其れがカポエラでした。

幼い頃に見た足技主体の格闘技が実は舞踏と表裏一体となっているのは聞き及んでいましたが、踊りとしてクローズアップされていたのが印象的でした。其れと25歳位から阪神大震災が起こるまで私はドレッドヘアーでしたので、クラブで出会うブラジル人達は「お前はⅡ世?Ⅱ世?」と接してきました。そんな彼等が踊るスタイルが実はカポエラが主体でした。

“ヘジォナウ”と呼ばれる流派のアクロバットが広くカポエラとして認知されていますが、もう一つの代表的な”アンゴーラ”は儀式的でゆったりとしています。相手を見据えて気配を感じながらムーブするのですが非常にロジカルでしっかりとしていて格闘技としても舞踏としても感嘆させられる不思議な存在です。

Jazz・music を主軸に踊る自分としましてはそのセッション性の高さに改めて感服していて、尚且つメンバーに2人カポエラを得意とする者が居るのも相まり、30年以上振りに鍛錬を始めています。もし腰痛持ちの方が居ましたらこのカポエラの基本であるジンガをやると股関節が鍛えられ改善されるのでは? と思いますのでオススメします。(但ししっかりと股関節の踏ん張りを意識した形を取らないと意味がありません)

Rumba Guaguanco

ルンバ・ワワンコー

そして2つ目は “Rumba・Guaguanco”

ルンバ・ワワンコー

スペインがキューバに進出し、同時にウィルスもこの地に感染させ労働者をほぼ壊滅させたため、アフリカ大陸から労働力そして奴隷として多くのアフリカ民族を連れて来ました。その彼等の持つ宗教や音楽、舞踏の血を引き継ぎ確立されてきたのがルンバ。

ルンバと言うと社交ダンスのルンバがポピュラーであり、全てのラテンと称される事を度々見受けます。しかし社交ダンスのルンバで踊られる音はルンバでは無く “ダンソン” や “チャチャチャ” であって、本来の音楽のルンバ (其れに伴う踊り) の方が歴史も古くアフリカのルーツを深く感じられます。

昨今、サルサの踊り方にもヨーロッパを皮切りに国交が正常化されたアメリカのニューヨーク、ロサンゼルスなんかでもルンバの要素が取り入れられキューバのダンサーもWSを行なっています。

ルンバの踊りは3つありまして、”ヤンブー” と “ワワンコー” そして “コロンビア” です。

簡単な説明ですがヤンブーはお爺さんが踊るゆったりとしたモノで、ワワンコーは男女の駆け引きが行われるペアーダンス、そしてコロンビアは一番激しく自己を誇示する表現がある・・・ザックリこんな感じでイメージして頂ければ分かりやすいかと。

ルンバとの出会いは30代半ばに行ったクラブ、此処は朝5時過ぎから昼間位までやっているトコで、ラテン系の人や水商売の仕事あがりの人なんかが出入りし、私も3軒目、4軒目で最後に行ったりしていました(笑)

そこでコロンビア系のヤツらが踊っていたのが恐らくルンバ・コロンビア派生のカリスタイルサルサかな? ちょっと真似してみましたが難しかったのを覚えています。

かたやポルトガルが支配したブラジル、かたやスペインが支配したキューバ、いずれもアフリカ経由で奴隷として連れて来られた人達のルーツを持つカポエラとルンバは、数あるラテン系のダンスの中でその血は色濃い。奴隷として連れて来られた悲しい血。

「奴隷」とは

「奴隷」とは。

自動車や家や机が所有されるように、他の人間によって所有されるとは。売り飛ばされる財産の一部として生きるとは。

母親から売られていく子供、夫から売られていく妻。人間とは考えられずに、ひとつの《物》として考えられるとは。

その《物》は、畑を耕し、木を切り、食物を料理し、他人の子供を養育する。その《物》の唯一の機能は、読者よ、あなたならあなたを所有する人間によって決定されてしまうのだ。

奴隷とは。苦悩と権利剥奪にかかわらず、じぶんが人間であると、おまえなんか人間じゃないというものよりも、もっとじぶんのほうが人間的であると知るとは。

喜び、笑い、悲しみ、涙を知り、しかもそれでいて、机と同等のものとしてしか考えられないとは。

奴隷であるとは、人間性が拒まれている条件のもとで、人間であるということだ

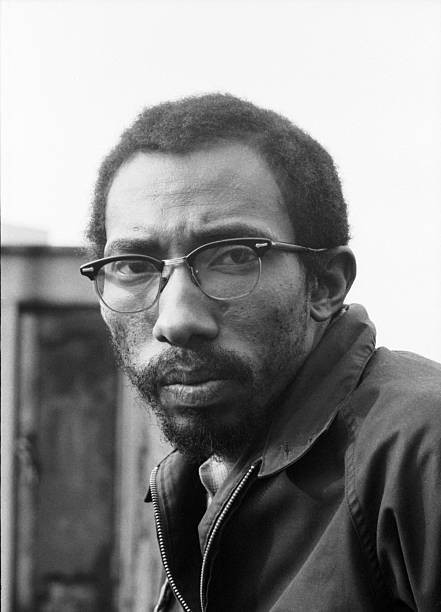

ー『奴隷とは』Julius Lester

・・・

“Secretly Tell On Dance”

〜ダンスに秘した想いをのせる

Julius Lester

参考文献

『奴隷とは』

原著 ジュリアス・レスター