Sound System Culture

「週末になると大きなサウンドシステムがたくさん出現した。彼らはそれを組み立て演奏していたものだ」

「俺は子供だったから、そこでやっていたことすべてに興味があったのさ。親に黙ってこっそり出かけ、大きなシステムを見に行った」

「その音は、家の屋根のトタンをガタガタ鳴らすほどだった」

クール・ハーク

著書「Groove Music:The Art and Culture of the Hip-Hop D.J.」(Mark Katz)で、HIPHOPの父であるジャマイカ生まれのハークは、幼少期にキングストンで体験した事をこのように述べています。

DIYでセッティングされたサウンドシステムのジャマイカでの歴史は以外に古く、1940年代から始まっており、同時期にジャズシーンではBeBopやAfro Cuban Jazzが生まれています。 片や個々の技量や音楽解釈を上げる事にエネルギーを費やしている。 それに対して、音質や音量に拘ったヤツらが新しい音楽文化を生み出した歴史に注目したい。

今回は “サウンドシステムカルチャー” について。

Sound System Culture

ジャマイカでは、セレクターとMCと自前のサウンドシステムを伴ったクルーが競い合う場がありました(HIPHOPで言うところのセレクターがDJにあたり、MCがラッパーにあたります)。 それは “クラッシュ” と呼ばれ、ジャマイカで生まれ今や世界的に広まっていますが、前述したとおり、その歴史は1940年代から始まっていました。

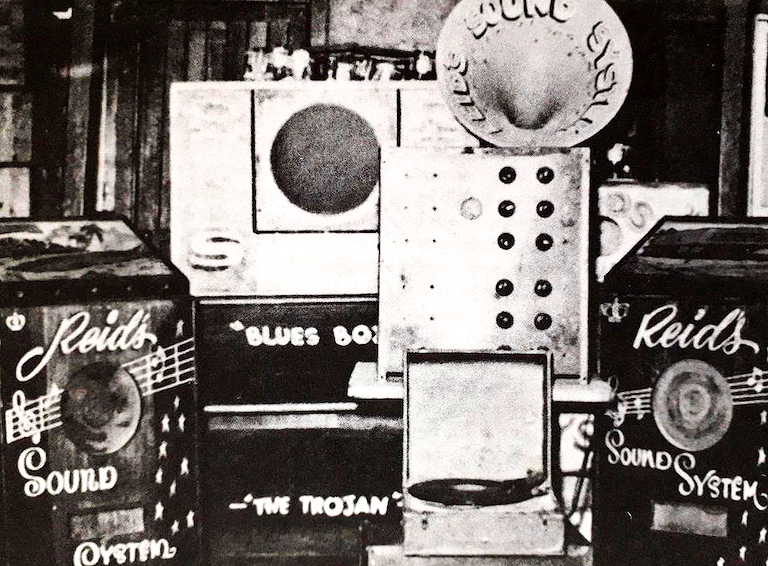

このクラッシュは、それ以前からジャマイカの文化でもある “サウンドシステム” を野外に出して音楽を流していた事から由来されます。 当時のサウンドシステムのオーナーは、併せてレーベル経営をしていたので、自社レーベルのレコードを販売するためにシステムを使って曲を流していました。 そして、対立するレーベルのオーナーも自社レーベルのレコードを販売するために自前のサウンドシステムを使って曲を流す。 そんなお客さんの奪い合いを自然に行っていました。 サウンドシステムをお互いに設置して曲をかけ、どっちにオーディエンスが沢山つくか競いました。

この勝敗の鍵は、セレクターによる選曲の良さは勿論の事、システムのパワーと質も大きかったので、勿論市販のステレオではなく、中には50個ものスピーカーを搭載したシステムも存在していたとのこと。(勿論ターンテーブルやアンプ、スピーカーを組み合せ、何kmもの長さのケーブルを繋いだ手作りのもの)したがって、この様なシステムで流れるサウンドのベースラインは重く、ズッシリとしていたのは容易に想像できます。(しかしヤバいDIYですね)

1950年代に入り、2つの名前がついたシステムが多くなったとのこと。

“Trojan” Duke Reid’s Sound System

「トロージャン」デューク・リードによるサウンドシステム

“Downbeat” Coxsone Dodd’s Sound System

「ダウンビート」サー・コクソン・ドッドのサウンドシステム

この2つはジャマイカに留まらず、後々には移民達によりNYのサウスブロンクスや、UKロンドンのノッティングヒル・カーニバルにも影響を与えています。

さて、サウンドシステムカルチャーの影響を大きく受けたUKに目を向けますが、この地はカリビアンカルチャーが深く継承されています。 1945年に第二次世界大戦が終わり、労働力の補填の為に、1948年からジャマイカをはじめとするカリブ諸島から「エンパイア・ウィンドラッシュ号」に乗ってUKに移民した、ウィンドラッシュ世代(旅券や査証など公的書類のないまま親に連れられ入国して定住した子供達)の方々が特に顕著な活躍をされていました。

彼等は親の影響でルーツとなるレゲエサウンドに良く親しみ、特に1954年にサウンドシステムを初めてUKで導入し、自身のルーツであるスカやカリプソを大音量で流し始めたウィンドラッシュ世代と重なる人物がいます。

“Duke” Vin(Vincent George Forbes)/ デューク・ビン(1928〜2012)

1960年代 デューク・ビンは、当時名を馳せていたオックスフォード通りにある Marquee Club や Flamingo、Ram Jam などでプレイ。 世界でも随一のジャマイカン・ミュージックのレコードを所有していたと噂され、90年代半ばまで幻の名盤として語られる、デリック・ハリオット(Derrick Harriott)の楽曲7インチ・シングル “The Tickler” のただ1人の所有者として知られていました。

▼ 近年、デューク・ビンのイギリスにおいての音楽文化発展の功績を称えるドキュメンタリー映画「Duke Vin and the Birth of Ska」が2008年に公開されています。

デューク・ビンも回想していましたが、UKに於けるサウンドシステムカルチャーは、今にも崩れそうなテラスに巨大なサウンドシステムとイリーガルなバーを準備して夜通し楽しんだ1950年代のプライベートなブルース・パーティーを皮切りに、60年代はパワフルなサウンドへ、70年代は ジャー・シャカ(Jah Shaka)や ファットマン(Fatman)による、ルーツ・レゲエに使われた重量級システムが注目され、そして80年代の重要人物 サー・コクソン(Sir Coxsone)を経て、ロンドン中の西インド諸島コミュニティの社会に音楽的な影響を与え、ドラムンベースやダブステップなどの、UKのべースミュージックに消えることのない足跡を残してきました。

Jah Shaka

Fatman(左)、Sir Coxsone(右)

私自身の体験ですが、このベースラインが重くズッシリとしたサウンドは、全身に音が入り込んだような感覚を覚えさせられ、ある意味、自分がスピーカーの延長になってしまう様な錯覚を生じさせます。 そして体を乗っ取られる快感は他では味わえない音楽をそこで体感しました。 この辺りの感覚をUKでも同じように沢山の人に影響を与えたのでしょうね。

1970年代終わり頃には、パンク、レゲエ、ファンクのバンドが、サウンドシステムを使って様々なパフォーマンスをするようになります。 この頃、UKの中でもブリストルはヒップホップとダブが人気を集め、ギター中心だったポップミュージックはラップや電子音と融合していきます。

このブリストルのサウンドシステムシーンで影響力のあった人物がいます。

the original 3 ///(Three Stripe)Posse の Froggy がその人物で、新たな動きを作ったことで知られています。

1983年の「Wild Style」(初めてヒップホップをテーマにしたアメリカの映画)の公開は、ブリストルにヒップホップというジャンルを強く印象づけました。

▼ Wild Style

特にその影響を受けたのが「The Wild Bunch」です。

当初、Nellie Hooper とGrand Marshall(Daddy G)の2人だけでしたが、その後に、Claude Williams、DJ Milo、Robert Del Naja(3D)、Andrew Vowles(Mushroom)と Adrian Thaws(Tricky)が加わりました。

▼ The Wild Bunch

「The Wild Bunch」のヒップホップ、レゲエ、ロックが融合した音楽は人気を集め、トリップホップというジャンルとして称されました。

そして1985年、The Wild Bunchのライブを見に来ていた Geoff Barrow、Beth Gibbons、Adrian Utley、Dave McDonald により、トリップホップにおけるもう一つの最重要グループ「Portishead」が結成されました。

▼ Portishead

1989年 DJ Milo と Nellie Hooper が「The Wild Bunch」から離脱。残った DaddyG、3D、Mushroom とTricky で「Massive Attack」として活動を始めます。

1990年にはVirgin Recordsと契約を結び、ファーストアルバム “Blue Lines” をリリースし、高い評価を受けます。 同アルバムは現在でも名盤とされ、音の構成は異なるものの、ブリティッシュ・ヒップホップのパイオニアとも称されています。

▼ Massive Attack

これらからもサウンドシステムにフォーカスし、レゲエに留まらず様々な音楽にてその効果を試し新たな価値が生まれた歴史を垣間見れます。(因みにトリップホップという呼称は、当の本人達は気に入っていなかったとのこと)

1990年代に入り、これまでのヒップホップの一部であったベースミュージック(2ライブクルーなどが代表的なアーティストで女性の喘ぎ声のサンプルが配される事も多かった)に変化が生まれます。

カリブ系移民のトラディショナルなサウンドシステムカルチャーを引き継ぎ、重厚なサブベースやデジタルなダブエフェクト、ワイルドにミックスされたサンプリング、そしてダンスホールスタイルのMCを加えることで、このエネルギッシュな「ジャングル」というジャンルが生まれました。

ジャマイカ由来の要素を感じさせつつ、この高速ビートにより、ジャングルは独自のジャンルとして成立していき、緻密なドラムエディットで知られる Remarc をはじめ、多くのプロデューサーがサンプリングという技法をさらなる高みに押し上げていった。

古くから定番のヒップホップブレイクとして知られた The Winstons「Amen Brother」は、160BPMの高速ブレイクビーツへと生まれ変わり、メタリックでカオスなサウンドを作り出しています。

↑↑ 聴き比べてみて下さい。

そして1990年代半ばにはリズムをシンプルにさせリズムマシンやサンプリングCD、ソフトウェアのクリアな音質のバスドラム(キック)やスネアも併用しリズムを構築した「ドラムンベース」が登場します。

このドラムンベースは、一般家庭のスピーカーでは聞こえない重低音が特徴であり、現場で聴かないと良し悪しが分からない。 2000年代に入り、更に広がりを続けているこの「ドラムンベース」は、正にサウンドシステムカルチャーの流れを色濃く感じます。

▼ RONI SIZE / It’s A Jazz Thing

加えて、目まぐるしい1990年代、”Bruk” というジャマイカン・パトワで評された名称で、フィルアッシャーが用い始め、英語表記では「broken beat(ブロークンビーツ)」となるジャンルが登場します。

西ロンドンで生まれたこのブロークンビーツムーヴメント、ヒップホップ、アフロミュージック、ジャズ、ファンク、ドラムンベースなどを融合しつつ、新たなビートを創造する過程で生まれました。

このムーブメントを象徴し、核とも言えるパーティが「CO-OP」であり、このパーティーの主催者が IG Culture であり、2000 Blacks の Dego、Bugz In Attic ら他のDJ達と共に “Bruk Boogie” シーンは築き上げられたのです。

2008年、IG CULTURE はルーツであるアフリカでの旅を終え、フィルム制作やアルバム「Zen Badizm」をリリース。 モータウンやジャズの名曲のカバーも披露し、まさにブラックミュージックの歴史を集約したかのような作品と話題になった。

彼は、New Sector Movements、Likwid Biskit など、様々な別名義でも制作活動を行い、近年ではデトロイトの Theo Parrish の作品『TRAFFIC』にフィーチャーされたことは記憶に新しい。

2013年には Alex Phounzi(bugz、neon fusion)とタッグを組み “NameBrandSound” として活動の幅を広げている。 このプロジェクトは、ジュークフットワーク、レアグルーブ、ダンスホール、そしてテクノのエッセンスを加え、重層的なビートと凄まじい音圧のあるサウンドを創り上げているのが特徴であり、サウンドシステムカルチャーの現在進行形とも言えるのではないでしょうか。

2020年、セオ、MADLIB、BULID UN ARK、JIMI TENOR 等とともに参加したサン・ラのトリビュート企画「Sun Ra Dedication」でスタートしたプロジェクト “LCSM(LIKWID CONTINUAL SPACE MOTION)” が3枚組18曲のフル・アルバムをリリース。 アフロビートにインスパイアされたブロークンビートの進化形であり、これからの10年のジャズの新しい動きを告げる大作とも言われています。

▼ Earthbound

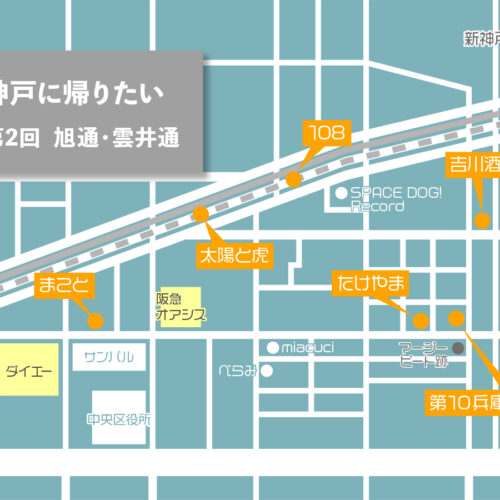

時系列で大まかなターニングポイントを記してきましたが、ジャマイカから発信された “サウンドシステムカルチャー” が、ニューヨークのサウスブロンクスで生まれたヒップホップにも影響を与え、カリビアン諸島の移民が多数存在するUK、ロンドンのノッテンヒルズ、移民コミュニティのメッカである西ロンドンで、レゲエのみならずジャズ、リズム&ブルース、ヒップホップetcに影響を与え、はたまたブリストルでそのサウンドを使った新たな動き(今回は詳しく記していませんが)、デトロイトとサウンドの質を共有し、オランダ、日本に大きな評価を受けた事を確認できます。

特異な「サウンドシステム」から発したモノの感じ方や衝動は、あらゆるジャンルを飛び越えて、この様に現在も存在しています。 オンラインやサブスクが発達した今、「生で体感して心と身体を潤し癒す」そんなメッセージを感じられるのが「サウンドシステムカルチャー」の本質の1つではないでしょうか。

参考文献

・「Groove Music:The Art and Culture of the Hip-Hop D.J.」

・VICE「英国サウンドシステム・カルチャーの軌跡」